Le 6 mai, le Met Gala 2025, événement incontournable de la mode, a célébré l’histoire du costume noir avec le thème Superfine : Tailoring Black Style. Ce thème valorise l’importance du costume comme symbole d’identité et de fierté pour les communautés noires.

Parmi les influences culturelles présentées, le dandysme a occupé une place centrale et a mis en avant une vision du vêtement comme moyen de se démarquer et d’affirmer sa propre identité. Une inspiration que l’on retrouve aussi dans la sapologie congolaise.

Un acte mouvementé

Le Met Gala 2025, organisé au Metropolitan Museum of Art et dirigé par Anna Wintour chaque année, a exploré l’influence du costume noir à travers le thème Superfine: Tailoring Black Style. Le code “Tailored for You” a invité les célébrités à exprimer leur identité à travers des créations sur mesure qui allient élégance et affirmation personnelle.

Parmi les célébrités qui ont fait sensation, on retrouve Rihanna, Zendaya ou encore Teyana Taylor, qui ont chacune marqué les esprits. Avec leurs interprétations uniques du tailoring, elles ont montré comment la mode permet de redéfinir le dandysme noir à travers des silhouettes modernes et audacieuses.

Apparu dans les années 1790 en Angleterre, le dandysme est un mouvement incarné par le pionnier Beau Brummell, qui considère que l’élégance, la maîtrise de soi et le goût pour les détails peuvent devenir une manière de se distinguer. Au départ, ce style est principalement adopté par les Européens, notamment l’élite blanche, qui l’utilise pour affirmer son appartenance à une classe sociale supérieure.

Au fil du temps, les hommes noirs se le réapproprient de manière politique pour s’opposer aux injustices raciales et sociales et rompre avec les stéréotypes qui les présentaient comme négligés, inférieurs ou exclus des codes de l’élégance. Bien plus qu’une mode, le dandysme est une revendication. Il ne s’agit pas seulement de porter de beaux vêtements, mais d’utiliser le costume comme un outil de contestation pour montrer que l’identité noire mérite la même reconnaissance pour son élégance et sa sophistication.

« La figure du dandysme noir s’est affirmée comme un symbole de ce qui était possible pour les personnes issues de ces communautés », explique Mélody Thomas dans son ouvrage La mode est politique.

Du dandysme à la sapologie

Pendant la Harlem Renaissance, le dandy noir revendique sa place dans la société, en défiant les normes qui lui sont imposées. L’icône de la mode André Leon Talley, premier Noir à occuper un poste chez Vogue, a incarné la réinvention du dandysme noir à travers ses tenues majestueuses et théâtrales. Il était donc naturel que son influence soit célébrée lors du Met Gala 2025. Aujourd’hui, des artistes comme André 3000, Pharrell Williams ou Janelle Monáe prolongent cet héritage en faisant du costume une forme d'expression artistique et d'émancipation.

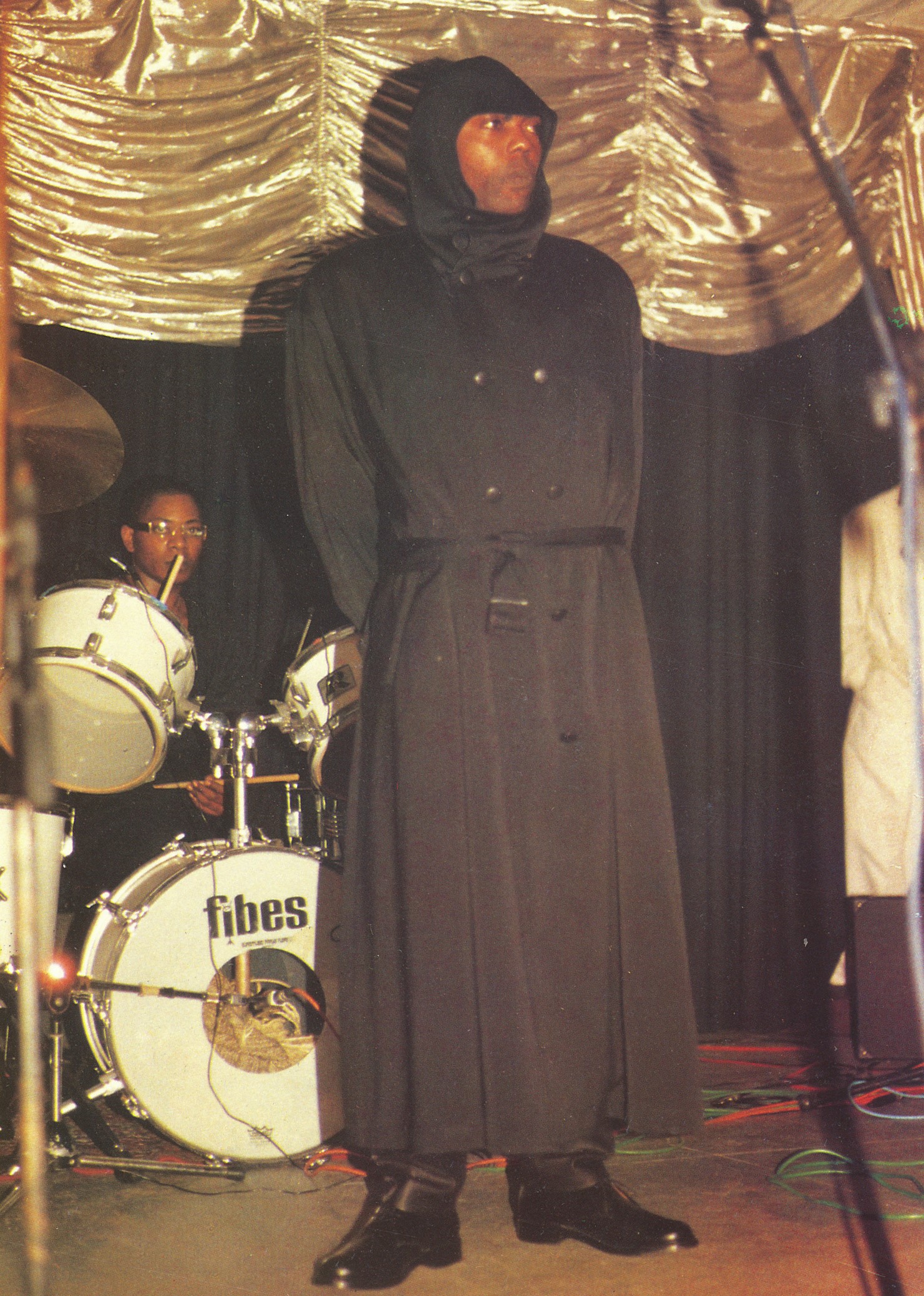

On ne peut pas évoquer le dandysme noir sans mentionner la sapologie congolaise, mouvement né dans les années 1960 au Congo, précisément à Brazzaville, puis adopté en République démocratique du Congo. La SAPE, autrement dit la Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes, reprend les codes du dandysme pour les détourner et montrer, avec style, un refus des règles vestimentaires imposées par les colons. Leurs tenues, souvent très colorées, extravagantes et parfois luxueuses, sont soigneusement choisies pour affirmer leur style et attirer l’attention.

Des figures comme le légendaire Papa Wemba ou Stervos Niarcos, “le pape de la sape”, ont marqué cette tradition, qui va au-delà de l'apparence. Ancrée dans la culture congolaise, la sapologie est aujourd'hui un véritable symbole, transmis de génération en génération, alliant fierté et créativité.

Lors du Met Gala de cette année, l’actrice Angela Bassett a d’ailleurs révélé s’être inspirée des sapeurs congolais pour élaborer sa tenue.

Le dandysme noir et la sapologie sont nés dans des contextes différents mais partagent le même objectif : faire du vêtement une identité et une fierté culturelle.

.png)

%402x.svg)

%401x.svg)

.png)