Un an après la dissolution surprise de l’Assemblée nationale décidée par Emmanuel Macron en juin 2024, la France vit toujours dans une impasse politique. Les élections législatives anticipées n’ont débouché sur aucune majorité claire, et l’Assemblée reste bloquée. Retour sur une année de tensions institutionnelles, de réformes avortées et de fragilisation du pouvoir.

Le 9 juin 2024, le président de la République prend tout le monde de court. À peine les résultats des élections européennes connus, il annonce la dissolution de l’assemblée nationale. Le Rassemblement national, arrivé largement en tête du scrutin, inflige une claque à la majorité présidentielle. Emmanuel Macron joue alors une carte risquée : renvoyer les Français aux urnes pour tenter de créer un nouvel équilibre politique.

La dissolution est un pouvoir prévu par la Constitution. Elle permet au chef de l’État de convoquer de nouvelles élections législatives avant la fin normale du mandat des députés.L’idée, cette fois, était d’obtenir une majorité plus nette ou de forcer les oppositions à clarifier leur position. Mais en l’absence d’alliances solides, c’est un paysage encore plus fragmenté qui est sorti des urnes.

Une majorité introuvable

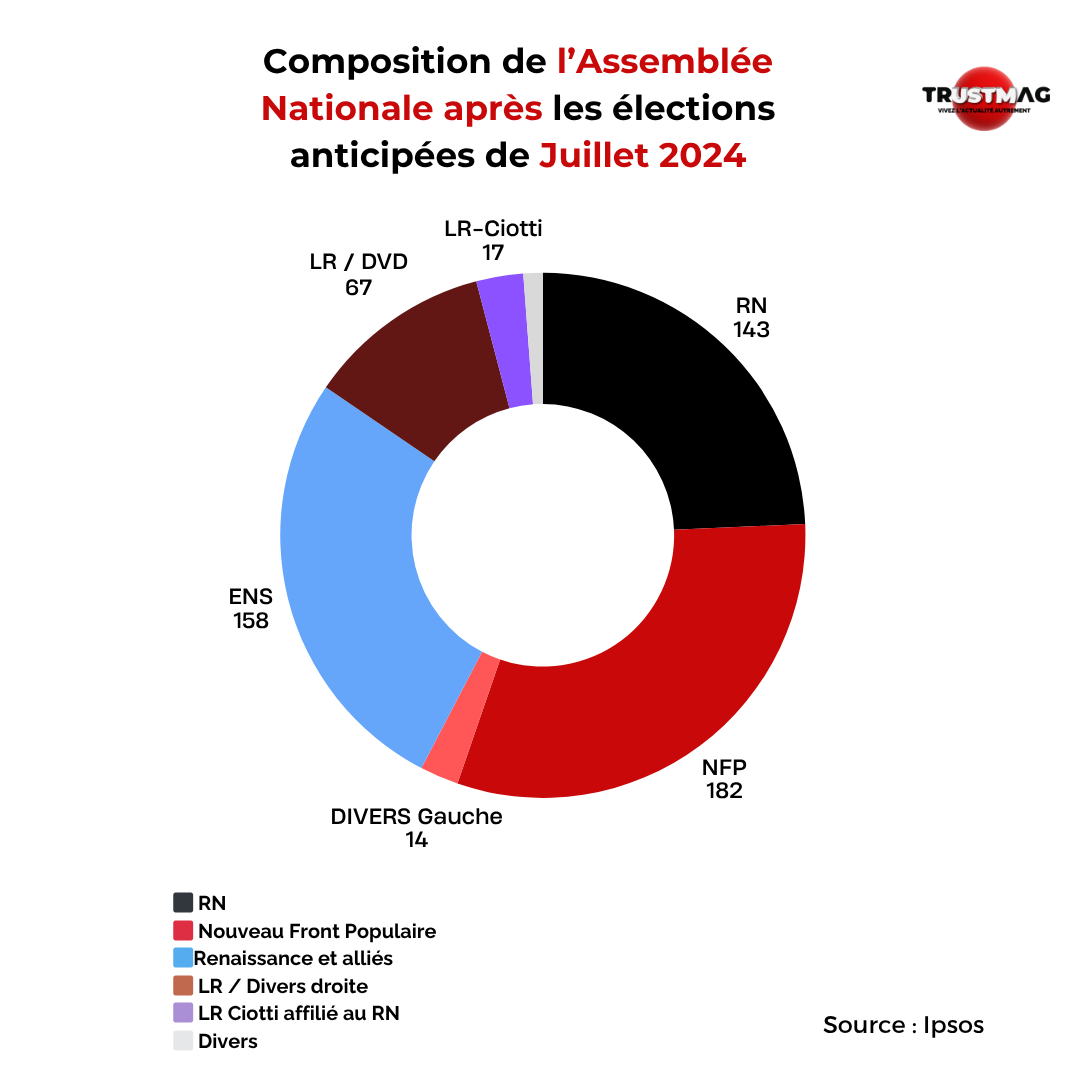

Le second tour des législatives, le 7 juillet 2024, confirme l’éclatement du paysage politique.Aucun camp ne parvient à atteindre la majorité absolue, fixée à 289 sièges. Le NouveauFront populaire, alliance des partis de gauche, arrive en tête avec 182 sièges. La majorité présidentielle est affaiblie, réduite à 161 députés. Le Rassemblement national, malgré sa dynamique, n’obtient que 143 sièges. Les Républicains, quant à eux, n'ont qu’une poignée d’élus.

Dans ces conditions, aucune force politique ne peut gouverner seule. Les coalitions sont nécessaires, mais elles sont bloquées par les oppositions de principe. La gauche refuse de s'allier avec la majorité présidentielle, qui elle-même exclut tout accord avec le RN. Résultat : l’Assemblée est dans une impasse. Chaque texte devient un casse-tête, chaque vote un bras de fer, et les compromis sont rares.

Une Assemblée bloquée et un pouvoir affaibli

Face à cette situation, le gouvernement multiplie l’usage de l’article 49.3, un outil constitutionnel qui permet de faire adopter une loi sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et adoptée. Si cet article est légal, son utilisation répétée alimente le sentiment d’un pouvoir qui gouverne sans dialogue. Depuis juillet 2024, il a été utilisé à de nombreuses reprises, notamment sur le budget et certains textes techniques.

Conséquence : les grandes réformes annoncées restent lettre morte. La réforme de l’école a été repoussée, le plan sur la transition écologique vidé de sa substance, la loi sur la fin de vie n’a jamais été présentée. L’Assemblée fonctionne au ralenti, dans un climat de tension permanente. Le débat politique s’est déplacé hors de l’hémicycle, dans les médias et sur les réseaux sociaux, accentuant le sentiment de paralysie.

Tensions internes et lassitude Démocratique

Même au sein de la majorité présidentielle, les désaccords se multiplient. François Bayrou, président du MoDem (Mouvement Démocrate) et allié de longue date d’Emmanuel Macron, critique ouvertement certaines décisions, appelant à une ligne plus lisible et à davantage de concertation. La figure du Premier ministre, censée incarner la stabilité de l’exécutif, est fragilisée. Gabriel Attal, nommé en janvier 2025, tente de garder le cap, mais il gouverne sans véritable majorité pour le soutenir.

Pendant ce temps, les autres forces politiques s’observent sans avancer. La droite classique reste divisée entre opposition constructive et tentation de se rapprocher de l’extrême droite.Le RN, malgré son poids à l’Assemblée, reste isolé. La gauche unie dans le Nouveau Front populaire affiche une entente de façade, mais les désaccords internes sont fréquents. Ce climat contribue à éloigner encore davantage les citoyens d’un système qu’ils jugent de plus en plus illisible.

Quelles perspectives pour la suite ?

Face à cette impasse, plusieurs scénarios sont évoqués. Le premier, et le plus probable à court terme, est celui du statu quo. Le gouvernement continuerait de gérer les affaires courantes, en faisant passer des textes techniques au compte-gouttes. Les réformes structurelles seraient mises de côté, et l’Assemblée fonctionnerait à bas régime jusqu’à la présidentielle de 2027. Un scénario d’usure démocratique, où l’abstention pourrait continuer à progresser.

Un second scénario serait celui d’une crise ouverte. Si une motion de censure venait à être adoptée, c’est-à-dire si l’Assemblée retirait sa confiance au gouvernement, EmmanuelMacron pourrait être contraint de nommer un nouveau Premier ministre, voire de dissoudre une nouvelle fois l’Assemblée. Cette option, redoutée par l’exécutif, ouvrirait un nouvel épisode d’instabilité. Enfin, certains imaginent une recomposition politique, avec des alliances entre partis modérés. Mais à ce jour, aucun terrain d’entente ne semble se dessiner.

Une République fragilisée

Un an après la dissolution, le pari d’Emmanuel Macron apparaît comme un échec. La situation politique est plus bloquée que jamais, les réformes n’avancent pas, et l’Assemblée fonctionne en mode dégradé. Le pouvoir exécutif semble affaibli, sans appui solide ni horizon clair. Les partis s’enferment dans des postures, tandis que les électeurs s’éloignent du jeu démocratique.

Cette crise institutionnelle met en lumière les limites du fonctionnement de la Ve République.Conçue pour donner de la stabilité, elle montre aujourd’hui ses failles face à un paysage politique éclaté. Le danger, à terme, est celui d’un décrochage démocratique. Dans cette impasse, les extrêmes gagnent du terrain et les Français s’interrogent sur l’efficacité de leurs institutions. La dissolution de 2024, pensée comme un électrochoc, risque de rester comme le point de départ d’un lent affaiblissement du pouvoir politique.

.png)

%402x.svg)

%401x.svg)

.png)